在当今社会,数字艺术的蓬勃发展带来了无数创意与表达方式,其中“鄙视图片头像”这一现象,不仅体现了人们对个性化和独特性的追求,也折射出社会对个体形象认知的多样性。

让我们从艺术的角度来审视“鄙视图片头像”这一现象。艺术的本质在于创造和表现美,而“鄙视”则是一种情感上的否定态度。在绘画领域,艺术家们通过独特的视角和手法,创造出超越传统审美的作品。当这些作品被贴上“鄙视图片头像”的标签时,往往意味着它们被赋予了某种负面含义或不被接受的审美标准。

以著名画家毕加索的作品为例,他在创作《格尔尼卡》时,运用夸张、变形等手法,将战争的痛苦和人性的扭曲展现得淋漓尽致。这幅画作在当时引发了广泛的争议,有人认为它是对战争的美化,也有人将其视为对战争罪行的嘲讽。正是这种多元化的评价,使得《格尔尼卡》成为一件具有深刻社会意义和艺术价值的作品。

再来看另一位艺术家达芬奇的肖像画,他以其精湛的技艺和深邃的思考,创作了一系列具有标志性的肖像画。随着时间的推移,人们对于美的定义也在不断变化。有人认为,达芬奇的面部表情过于严肃,不符合现代审美;有人则认为,他的线条流畅、色彩鲜明,展现了一种超越时代的美学追求。

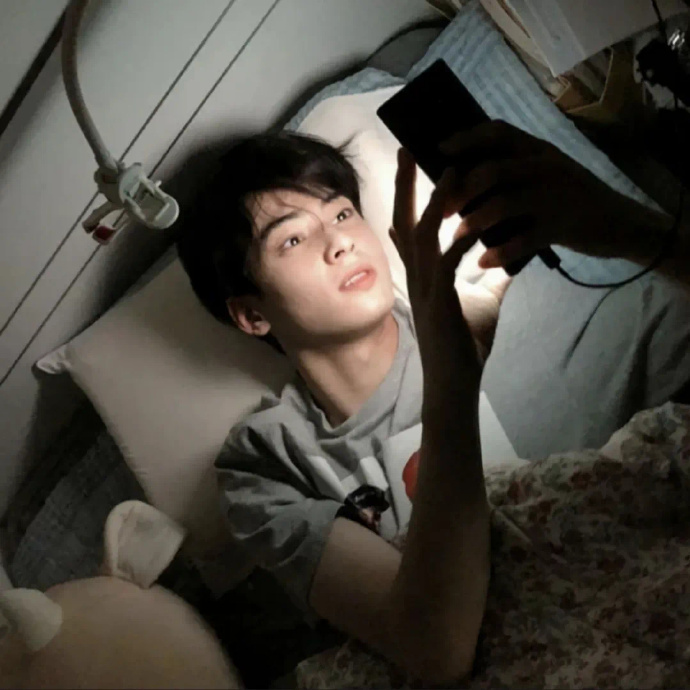

此外,我们还应该看到,随着互联网的普及,社交媒体成为了人们展示自我、传播观点的新舞台。在这一过程中,“鄙视图片头像”的现象愈发明显。一些用户为了追求与众不同,不惜使用带有强烈个人风格、甚至带有挑衅意味的图片来装饰自己的社交媒体账号。这样的行为往往会引起他人的不满和反感,从而引发一系列关于个性化与认同感的讨论。

面对这一现象,我们应该如何理解?我们需要认识到,每个人的审美观念都是独特的,不存在绝对的“正确”或“错误”。因此,对于艺术作品的评价应该基于其本身的价值和意义,而不是简单的“鄙视”与否。我们应该倡导包容和多元的文化氛围,鼓励不同风格、不同观点的表达,让艺术成为连接人们心灵的桥梁。我们还需要关注网络空间中的舆论导向问题,引导公众理性看待各种文化现象,避免因个别极端行为而引发的社会动荡。

无论是在绘画领域的创新探索,还是在互联网上的个性表达,我们都应尊重每个人的独特之处。只有当我们学会欣赏和接纳不同的声音和风格时,艺术才能真正地发挥其应有的作用,为社会的发展和进步提供源源不断的动力。

未经允许不得转载:» 鄙视图片头像

新丽阅读

新丽阅读